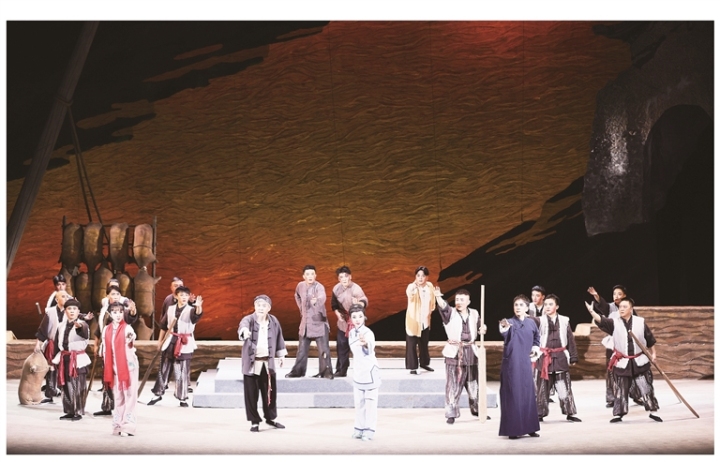

在广袤的华夏大地上,黄河以其雄浑壮阔之姿,滋养着两岸的儿女,孕育出璀璨的文明。而在戏剧艺术的百花园中,陇剧作为甘肃地区独特的艺术瑰宝,以其浓郁的地方特色和深厚的文化底蕴,绽放着别样的光彩。甘肃省陇剧院新创排的大型陇剧《大河东流》是2024年国家艺术基金大型舞台剧和作品创作资助项目,在2024年搬上舞台,已经演出了20多场,该剧以磅礴的气势、创新的艺术表达和深刻的思想内涵,如同一颗璀璨的星辰,划破了戏剧舞台的夜空,引发了广泛的关注与热烈的反响。这部作品以抗战历史为宏大背景,以黄河文化为精神脉络,深情地演绎了黄河儿女在国难当头时的英勇无畏和家国情怀,不仅是一部感人至深的艺术佳作,更是对甘肃红色文化的一次深度挖掘与弘扬。

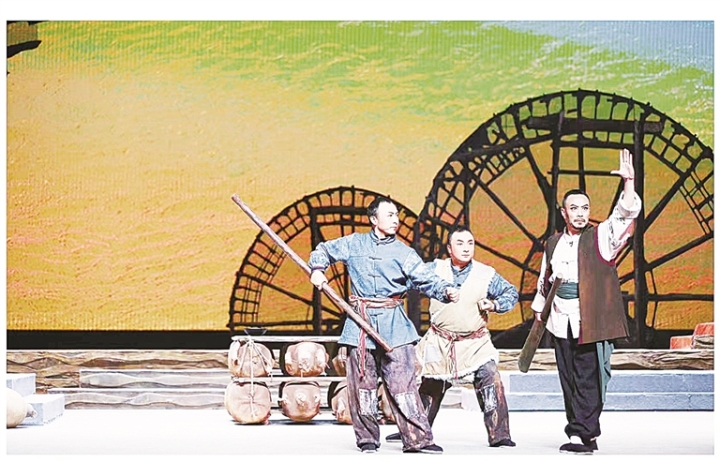

本文配图为《大河东流》剧照。

王兆军

一、剧本:历史与艺术的交融叙事

《大河东流》以抗战时期的兰州为独特舞台,生动地讲述了刘记筏子栈女掌柜朱槐花等黄河儿女,凭借着羊皮筏子运送抗战物资的可歌可泣的历史故事。在这个故事中,历史的真实与艺术的想象相互交织,编织出一幅波澜壮阔的时代画卷。

剧本中的人物形象宛如一颗颗璀璨的星辰,各自闪耀着独特的光芒。朱槐花、王宝山、婆婆刘杨氏、王若兰等主要人物,性格鲜明,形象饱满。他们的思想转变并非一蹴而就,而是如同涓涓细流,在岁月的长河中自然流淌,逐渐汇聚成奔腾的江河。朱槐花,这位精明能干的女掌柜,最初或许有着自己的私心和狭隘,在面对丈夫丧命、儿子劝解、货物被袭等一系列沉重的打击时,她的内心经历了痛苦的挣扎与深刻的反思。从自私自利到觉醒担当,这一转变过程细腻而真实,既符合人物性格的发展逻辑,又深刻地诠释了“天下兴亡、匹夫有责”的伟大爱国情怀。这种对人物内心世界的深入挖掘,使得观众能够感同身受,与剧中人物同呼吸、共命运。

二、戏剧性:悬念与冲突的情感张力

《大河东流》在戏剧性方面堪称一绝,其情节紧凑如鼓点,悬念迭起似波涛,紧紧抓住了观众的心弦。以朱槐花的生活变迁为主线,该剧巧妙地穿插了货源争夺、军阀奸商阴谋、日军空袭等一系列惊心动魄的事件,犹如一串珍珠,将故事串联得跌宕起伏,扣人心弦。

剧中的转折点设计精妙绝伦,如朱槐花与王记筏子栈掌柜的恩怨情仇,恰似一场激烈的暴风雨,在平静的生活中掀起了巨大的波澜;儿子金城的劝解,宛如一缕温暖的阳光,照亮了朱槐花内心的黑暗角落;货物被袭,则如同一声惊雷,打破了暂时的平静,将剧情推向了高潮。这些转折点不仅推动了剧情的发展,更成为人物性格刻画的重要契机。它们如同放大镜,将人物内心的矛盾与挣扎展现得淋漓尽致,使观众能够更加深入地了解人物的性格特点和情感变化。

在戏剧冲突的处理上,《大河东流》更是独具匠心。它没有简单地将冲突归结为善恶对立的二元模式,而是深入挖掘人物内心的复杂情感和矛盾冲突。朱槐花在面对国难与个人恩仇时的艰难抉择,展现了人性的多面性和复杂性。她既有精明能干的一面,为了生计和家族的利益,她不得不与竞争对手周旋;又有自私狭隘的一面,在国难当头时,她也曾犹豫过、退缩过。然而,正是这种内心的矛盾与挣扎,使得她的人物形象更加真实可信,也让观众在欣赏的过程中,对人性有了更深刻的思考。最终,她的觉醒与担当,不仅是对自己性格的一次升华,更是对观众情感的一次强烈冲击,让人们在感动之余,也感受到了正义与勇气的力量。

三、舞台美学:黄河风情与陇剧传统的诗意融合

《大河东流》的舞台美学宛如一幅绚丽多彩的画卷,将浓郁的黄河风情与陇剧艺术的独特魅力完美融合。舞台上,中山桥、水车、羊皮筏子、太平鼓等兰州元素一一呈现,仿佛带领观众穿越时空,回到了那个战火纷飞却又充满生机的年代。这些元素不仅是兰州的标志性符号,更是黄河文化的生动体现,它们以古朴而又鲜活的姿态,展现了黄河两岸人民的生活风貌和精神气质。

同时,牛肉面、灰豆子、甜醅子等兰州美食的呈现,更是为舞台增添了一抹浓郁的生活气息。它们如同生活的调味品,让观众在欣赏剧情的同时,也能感受到兰州这座城市的独特魅力和人民的生活情趣。这些元素的融入,不仅丰富了舞台的视觉效果,更使得整个作品更加贴近观众的生活,增强了观众的代入感和共鸣感。

在陇剧艺术的传承与创新方面,《大河东流》同样做出了积极的探索。“嘛簧”、陇东秧歌、地游子等传统表演形式在剧中得到了巧妙地运用,它们如同古老的音符,奏响了陇剧艺术的悠扬旋律。特别是环县道情皮影戏元素的融入,更是为整个作品增添了一份独特的艺术韵味。而“嘛簧”的创新运用,则成为该剧的一大亮点。以传统“嘛簧”为创作唱腔的基础,编创出的多声部“嘛簧”新唱法,犹如一场音乐的盛宴,让观众感受到了陇剧艺术的创新与发展。演出现场,40多人组成的帮唱队分声部演唱“嘛簧”,那激昂的歌声、和谐的和声,不仅增加了剧目音乐的厚度,更提高了人物情感表达的层次和作品的表现力,让观众仿佛置身于黄河的波涛之中,感受到了那股磅礴的力量。

四、人物表演:精湛技艺与深情演绎的完美呈现

在《大河东流》中,人物表演堪称一场视觉与听觉的盛宴。青年演员们凭借着扎实的表演功底和对角色的深刻理解,将剧中人物刻画得栩栩如生,仿佛从历史的画卷中走出,鲜活地站在了观众面前。

主演赵丹在饰演朱槐花一角时,展现出了非凡的演技和艺术感染力。她准确地把握了朱槐花的性格特点和情感变化,从最初的精明能干、自私狭隘,到后来的觉醒担当、大义凛然,每一个阶段都演绎得细腻入微,丝丝入扣。她的表演不仅体现在外在的动作和表情上,更深入到了人物的内心世界。通过细腻的眼神、微妙的表情变化和深情的唱腔,她将朱槐花的内心痛苦、挣扎、坚定和勇敢展现得淋漓尽致,让观众为之心疼、为之感动、为之敬佩。值得一提的是青年演员段宏娟饰演的王宝山之女王若兰,虽然戏份不是很多,但却体现出一位优秀演员的专业素养,把一个从小生长在黄河边筏子客之家的善良、正直、勇敢的女性演绎得淋漓尽致,无论唱腔还是情绪表达都是那么的细腻。

此外,剧中的实力派演员佟红梅、邵炳德等,他们如同璀璨的星辰,在剧中甘当绿叶,与主演搭戏默契十足。他们精湛的表演为整个作品增色不少,无论是在情感的渲染上,还是在剧情的推进上,都起到了重要的作用。他们用自己的表演,诠释了陇剧艺术的魅力和价值,让观众在欣赏的过程中,感受到了陇剧艺术的深厚底蕴和独特魅力。

五、音乐:传统底蕴与创新活力的和谐共鸣

《大河东流》的音乐犹如一首激昂的交响曲,在传统与创新的交融中,奏响了陇剧艺术的时代强音。该剧在保留陇剧传统音乐风格的基础上,大胆创新,勇于探索,为陇剧音乐注入了新的活力和生机。

在唱腔方面,以传统“嘛簧”为创作基础,编创出的多声部“嘛簧”新唱法,成为该剧音乐的一大特色。这种新唱法既保留了“嘛簧”的传统韵味,又融入了现代音乐的元素,使得唱腔更加丰富多样,具有强烈的艺术感染力。同时,“花儿”等西北民歌元素的巧妙融入,更是为整个作品的音乐语言增添了一抹绚丽的色彩。这些民歌元素与陇剧音乐相互融合,相互映衬,形成了独特的音乐风格,让观众在欣赏的过程中,感受到了西北音乐的独特魅力和浓郁风情。

在音乐结构上,该剧以传统陇剧基本板式结构为骨架,如贯穿全剧的“弹板”“飞板”“散板”等,这些板式结构犹如音乐的基石,奠定了整个作品的音乐风格和节奏。同时,该剧还巧妙地结合了其他优秀成熟剧种中的板式结构,如借鉴京剧现代戏的“上板”“摇板”等板式结构。多样的板式随着故事情节、人物性格和情绪的推进而不断变化,与唱腔和伴奏衔接得当,使得整个作品的音乐层次更加分明,表现力更加强劲。音乐时而激昂澎湃,如黄河之水奔腾不息;时而婉转悠扬,如山间小溪潺潺流淌,不仅为剧情的发展营造了良好的氛围,更深刻地表达了人物的情感和内心世界。

六、舞美:写意与写实的梦幻交织

《大河东流》的舞美设计犹如一幅灵动的水墨画,在写意与写实的交织中,营造出了一个既真实又富有艺术美感的舞台空间。该剧采用了写意与写实相结合的手法,通过巧妙的布景和灯光设计,将兰州的自然风光和人文特色展现得淋漓尽致。

舞台上,黄河的波涛汹涌、羊皮筏子的摇曳生姿、中山桥的雄伟壮观等元素,既展现了兰州的独特风貌,又通过艺术化的处理手法,使得整个舞台空间更加生动逼真。这些元素仿佛是舞台上的精灵,它们在灯光的映衬下,呈现出不同的色彩和形态,为观众带来了一场视觉盛宴。

尽管《大河东流》在剧本、戏剧性、舞台美学、导演的二度创作、人物表演、音乐和舞美等方面都取得了令人瞩目的成就,但艺术的追求是永无止境的,该剧仍存在一些可以进一步改进的空间。

(作者简介:王兆军,笔名圣柳先生,甘肃会宁人,硕士研究生学历,编剧、评论家。系中国戏剧家协会会员,白银市戏剧曲艺家协会主席。)